8 ноября 2025 года – исполнился 131 год со дня рождения старейшего, заслуженного учителя РСФСР Чурышевой А.Е.

Чурышева Анна Евстигнеевна родилась 28 ноября 1894 года. В 1912 году окончила женскую гимназию в г.Каинске (г.Куйбышев Венгеровского района) и начала работать учительницей Новотартасской начальной школы. Заочно окончила педагогический класс в г.Омске. С 1 сентября 1915 года – учительница Спасского двухклассного училища, преобразованного в первые годы Советской власти в общеобразовательную среднюю школу. С 1917 года Анна Евстигнеевна принимала участие в ликвидации безграмотности и малограмотности населения в возрасте до 30 лет. В 20-е годы работала учительницей и воспитательницей при детском доме для сирот в с.Спасское.

В 1940 году Чурышева вступила в члены ВКП(б) и активно участвовала в партийной работе.

С первых дней Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. развернулась кампания по сбору тёплых вещей, обуви для нужд фронта. Анна Евстигнеевна была одним из инициаторов этого движения среди педагогов района.

Вот что читаем в книге П. М. Пономаренко «Отчий край» (стр. 90): «Учительница А. Е. Чурышева организовала среди учителей пошивку белья для фронтовиков». Так вот советские люди вносили свой посильный вклад в победу над ненавистным врагом – немецким фашизмом.

Педагог проработал в школе 46 лет. Четыре раза избиралась депутатом Новосибирского областного Совета депутатов трудящихся, четыре раза депутатом Венгеровского районного Совета депутатов.

За выдающиеся заслуги в области народного просвещения Анна Евстигнеевна награждена двумя орденами Ленина, имеет медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

В 1947 году ей было присвоено звание «Заслуженный учитель школы РСФСР», в 1967 году Чурышева А.Е. занесена в районную книгу Почета.

После выхода на пенсию в 1958 году, еще 10 лет помогала школе – заменяла учителей, преподавала на курсах.

Где прошло мое детство,

Среди шумных берез

И бескрайних полей.

Я его получил

И оставлю в наследство,

Словно стержень души

Необъятной моей…

21 августа 2025 года исполняется 90 лет со дня рождения Афанасьева Владимира Архиповича, почетного гражданина Венгеровского района, целинника, поэта, бывшего председателя районной ветеранской организации (21.08.1935).

Владимир Архипович ушёл из жизни 30 июня 2024 года. Всю свою жизнь он был предан родному краю, своей малой Родине.

За многолетнюю трудовую деятельность он награждался нагрудными знаками «Победитель социалистического соревнования», медалью «За доблестный труд», памятной медалью «50 лет освоения целинных и залежных земель», орденом «Знак Почета».

В 2000 году за успехи в общественной работе награжден нагрудным знаком «Почетный ветеран России», в 2010 году - медалью «Патриот России». В 2007 году Владимиру Архиповичу присвоено звание «Почетный гражданин Венгеровского района».

Его называют певцом русской деревни. Огромное количество стихотворений поэта посвящено теме Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., сибирской глубинки. Его стихи пропитаны патриотизмом и любовью к Родине.

15 августа — День археолога

Археология района представлена памятниками разных эпох и культур в виде городищ, курганов. Здесь присутствовала смена всех периодов в истории людей: каменного, бронзового и железного.

В Венгеровском районе Вячеслав Иванович Молодин – личность очень известная. Вот уже более 50 лет академик РАН, член-корреспондент Германского археологического института (Берлин), заместитель директора по научной работе Института археологии и этнографии СО РАН проводит ежегодно несколько месяцев на раскопках в нашем районе.

В 1973-1974 гг. отрядом под руководством Вячеслава Ивановича были раскопаны: Курган №1 курганного могильника, датированный первым тысячелетием н.э., Венгерово-2, поселение датируемое эпохой ранней бронзы, неолитическая стоянка, названная Венгерово-1 и др.

Венгеровский район - перспективный в плане археологических раскопок. Верим, что ни одно поколение археологов будет удивлять население нашего района и Сибири своими находками.

07 августа 1925

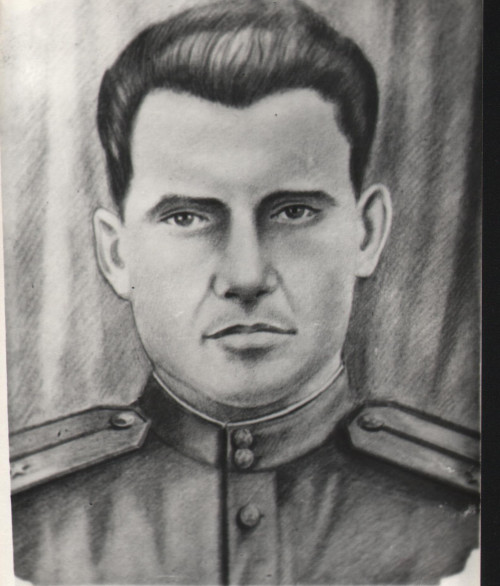

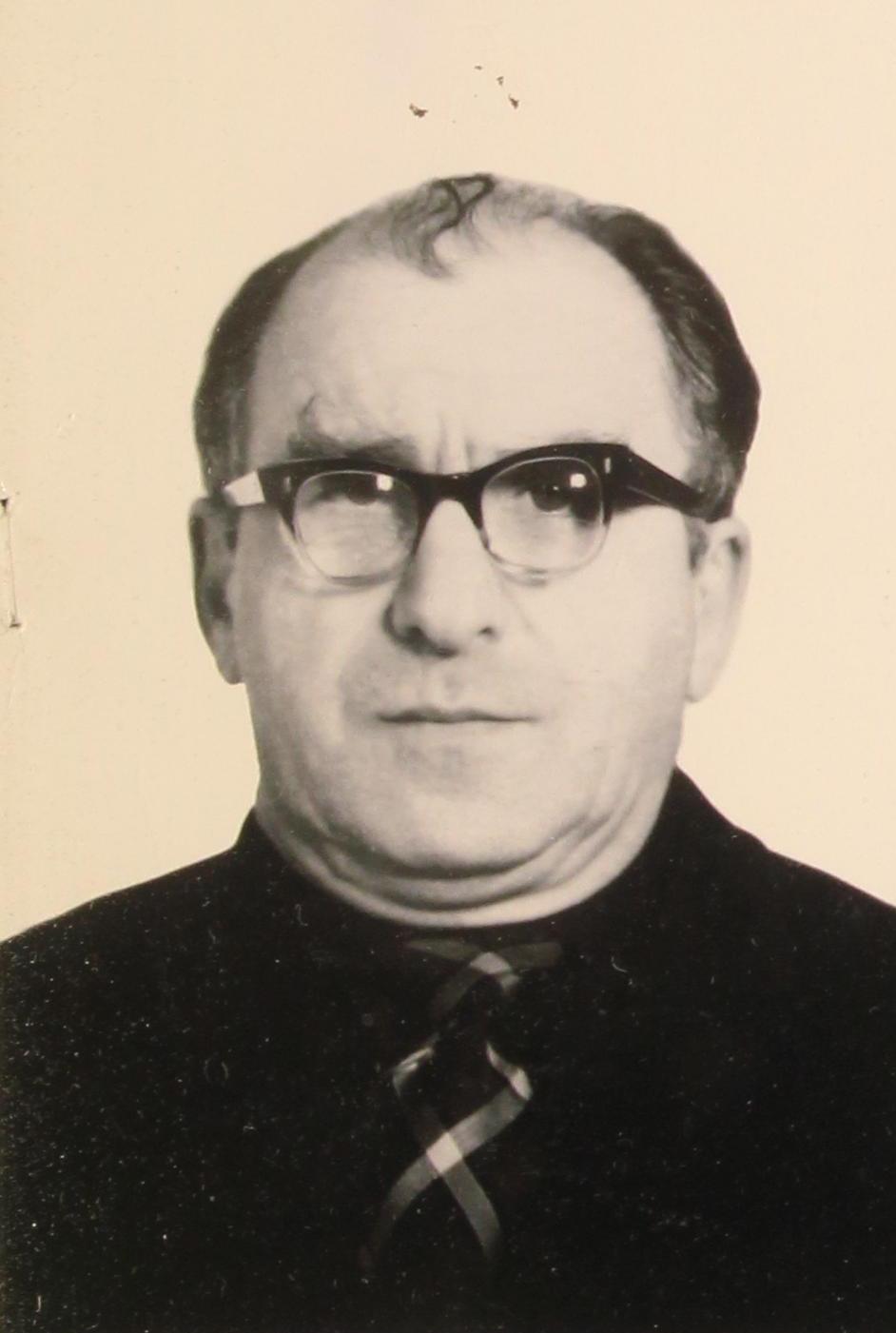

Родился заслуженный учитель школы РСФСР Плисов Александр Осипович.

Место рождения – с.Вознесенка Венгеровского района.

Окончив Вознесенскую семилетнюю школу, поступил в Куйбышевское педучилище. 20 ноября 1940 года был направлен работать учителем Мало-Архангелской начальной школы. С 1942 по 1943 годы работал заведующим этой же школы. В январе 1942 года был призван в ряды Красной армии. Служил в составе Беларусского фронта. Дважды ранен. Награжден Орденом Красной звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Демобилизован в 1945 году. После демобилизации окончил Новосибирский педагогический институт. Работал учителем Вознесенской семилетней школы, с августа 1946 по август 1948 г. – заведующим Михайловской начальной школы, с 1948 по 1956 годы директором Меньшиковской школы Венгеровского района. С января 1956 года был переведен на работу в с.Венгерово на должность директора средней школы. С ноября 1956 по март 1961 года работал заведующим Венгеровского районо.

В апреле 1961 г. был избран вторым секретарем Венгеровского райкома КПСС, в мае 1962 г. – председателем Венгеровского райисполкома. С января 1963 года работал завучем в Венгеровской средней школы, с июня 1963 года – директором Чистоозерной средней школы. В 1967-1972 годы работал в должности заместителя заведующего облоно, в 1972-1986 гг. – директором школы №21, где был открыт музей «Землянка». С 1986 года вел кружок в школе, обучая детей боевым искусствам.

|

Наименование сельсовета

|

ФИО председателя

|

Воз-

раст

|

Краткая характеристика

|

|

Малининский

|

Парамонов Михаил Сергеевич

|

25

|

Середняк, предан своему делу, исполнителен. В работе охраняет интересы бедноты

|

|

Вознесенский

|

Каретников Вас.Мих.

|

38

|

Бедняк, работает слабо, но предан Советской власти и исполнителен в работе

|

|

Михайловский

|

Бесшапко Иван С.

|

34

|

Бедняк, в работе старателен, всемерно стремится во всех случаях защитить интересы бедноты

|

|

Кузнецовский

|

Бондаренко Алексей

|

32

|

Бедняк, член сельсовета, был в начале года председателем, но освобожден по болезни

|

|

Сибирцевский

|

Кузнецов А.П.

|

26

|

Бедняк, является членом РИКа, в работе старается преломлять директивы власти, защищая интересы бедноты

|

|

Игнатьевский

|

Кучеров Я.П.

|

29

|

Бедняк, является членом РИКа, в работе старается преломлять директивы власти, защищая интересы бедноты

|

|

Дмитриевский

|

Ротов Иван Васильевич

|

Не указ.

|

Только что избран председателем, как член сельсовета был активен, в остальном не выявлен

|

|

Николаевский

|

Сафонкин Гр. Мих.

|

40

|

Член ВКПб, середняк, активный член РИКа, райкома ВКПб, 4 года служит председателем, авторитетный среди бедноты

|

|

Ново-Тартасский

|

Ефимов Иван Гр.

|

29

|

Середняк, старателен к работе, проявляет интерес, исполнителен

|

|

Старо-Тартасский

|

Харитонов Александр

|

24

|

Середняк, член трудземартели, активный, старателен и исполнителен, близок к яч. ВКПб

|

|

Красносельский

|

Кузьмин Иван Алек.

|

25

|

Середняк, кандидат ВКПБ, член РИКа, инициативен в работе, исполнителен

|

|

Козловский

|

Зарубин Матвей Григорьевич

|

23

|

Бедняк, кандидат ВКПб, член РИКа и Окрисполкома, авторитетен

|

|

Туруновский

|

Усольцев Ник.Фед.

|

24

|

Середняк, кандидат ВКПб, красноармеец, энергичный в работе

|

|

Ключевской

|

Попков Я.Мих.

|

35

|

Член сельсовета, работал активно, предан Сов. власти

|

|

Спасский

|

Тетерятников

|

39

|

Середняк, бывший партизан, предан Сов. власти, авторитетен среди бедноты

|

|

Усть-Ламенский

|

Пимшин Сем.Ф.

|

28

|

Маломощный середняк, работает слабо, но старается проводить политику вышестоящих органов

|

|

Рямовский

|

Жемайтис Осип С.

|

28

|

Середняк, старателен, активен, пользуется доверием бедноты

|

|

Красноярский

|

Кирьянов Андр.

|

25

|

Середняк, активный, настойчив. В остальном не выявлен, так как только избран

|

|

Орловский

|

Еремеев Алексей

|

50

|

Середняк, старателен, активен, пользуется доверием бедноты

|

|

Петропавловский

|

Бибнев Иван Тимоф.

|

26

|

Бедняк, демобилизованный красноармеец, исполнительный, пользуется доверием

|

|

Бурсянинский

|

Бурсянин Вас.Григ.

|

40

|

Середняк, работает слабо, но исполнителен

|

|

Григорьевский

|

Гуторов Федор Степ.

|

28

|

Середняк, активный и старательный, решительно проводит директивы Сов. власти, пользуется доверием бедноты

|

|

Бровнический

|

Попов Павел Ив.

|

29

|

Бедняк, член РИКа, предан Сов. власти, но в работе неопытен и не энергичен, но заменить некем

|

|

Урезский

|

Ионов Пав. Гавр.

|

29

|

Бедняк, активный, но неопытен, так как недавно избран, видно старание, чувствуется доверие к нему бедноты

|

|

Соколовский

|

Глетчиков Е.М.

|

41

|

Бедняк, активный и решительный, исполнителен, пользуется доверием бедноты

|

|

Мариинский

|

Чернобай Григ.Степ.

|

20

|

Член сельсовета, член ВЛКСМ, активен, старателен, пользуется доверием со стороны масс, вообще бедняцко-средняцкой части населения

|

|

Шипицинский

|

Кузнецов Макс. Степ.

|

29

|

Член ВКПб, пользуется доверием со стороны бедноты

|

|

Кузьминский

|

Кузьминых Зиновей

|

23

|

Середняк, работает слабо, старается, но еще не имеет практики, малограмотен и предан Советской власти

|

|

Тимофеевский

|

Лоч Иван Иван.

|

29

|

Середняк, достаточно себя не проявил, малограмотен, но старается. Пользуется известным авторитетом

|

|

Мининский

|

Яковлев Константин

|

49

|

Середняк, слабовольный, беспринципный, работает слабо. От бедноты пользуется доверием

|

|

Тычкинский

|

Зубов Прокопий

|

25

|

Только что избран. Как член сельсовета, был активен, в остальном не выявлен, бедняк.

|

|

Мало-Архангельский

|

Шалимов Панкр.

|

22

|

Середняк, работает с недостаточной оценкой моментов, нет настойчивости в принципах и в работе, не исполнителен

(Ф.1, оп.1, д.5)

|

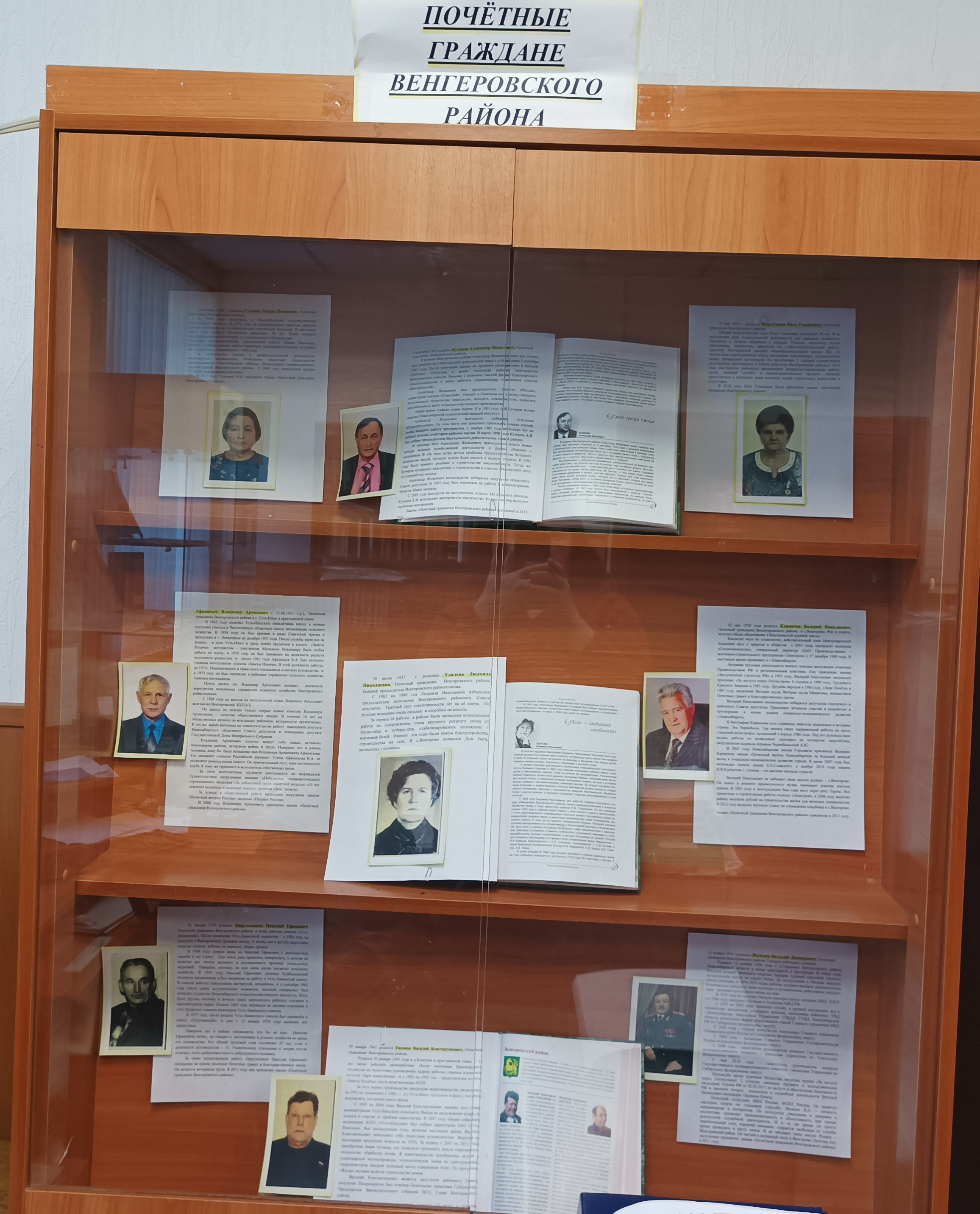

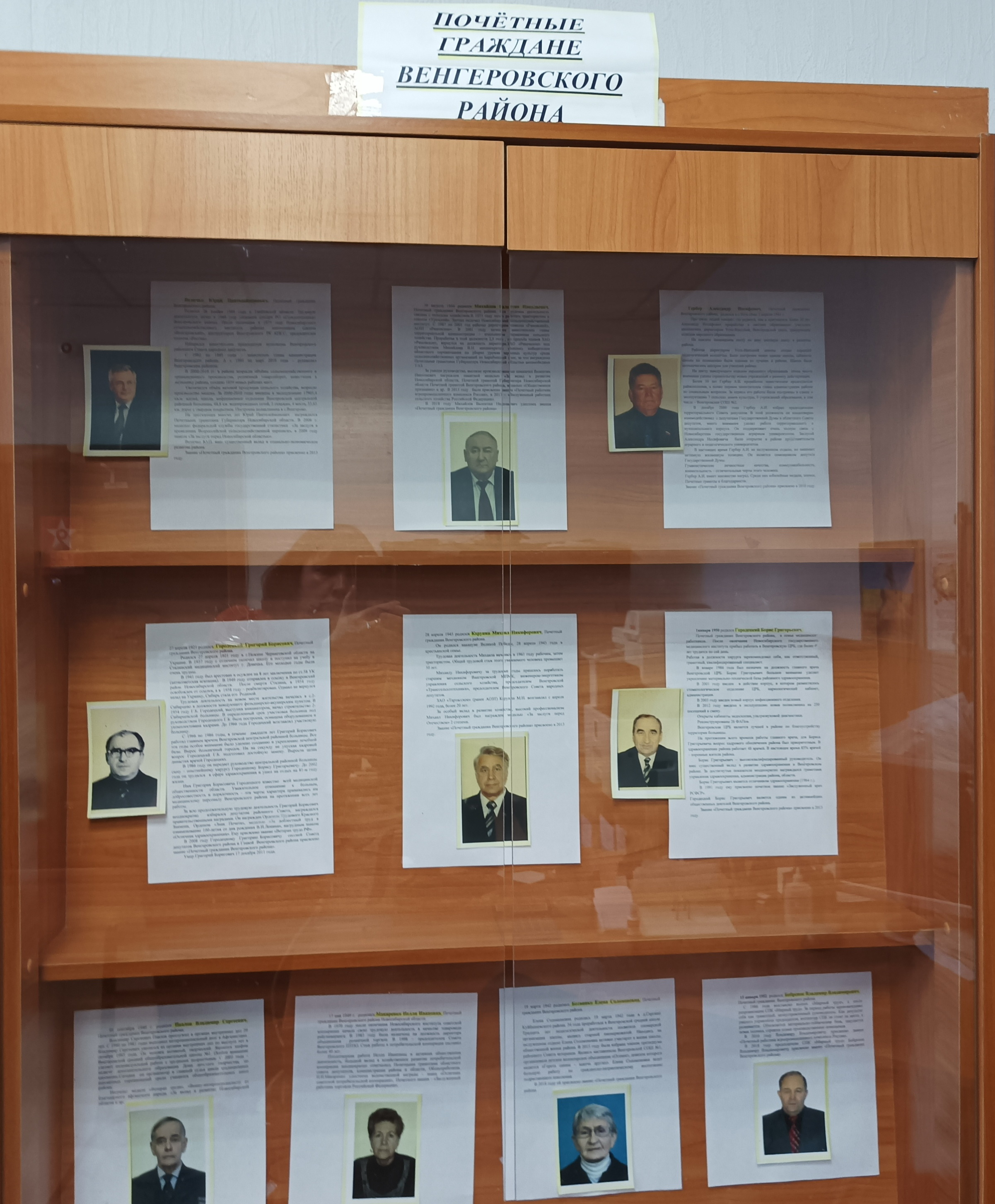

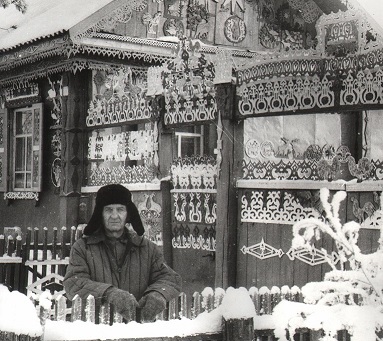

В год празднования 90-летия со дня переименования Спасского района в Венгеровский, в отделе архивной службы организована выставка «Почетные граждане Венгеровского района», на которой представлены фотографии и информационные материалы о 19 почетных гражданах Венгеровского района, внесших свой вклад в развитие Венгеровского района.

Вот их имена: Афанасьев Владимир Архипович, Бобренок Владимир Владимирович, Ботвинко Елена Соломоновна, Величко Юрий Пантелеймонович, Городецкий Борис Григорьевич, Городецкий Григорий Борисович, Гербер Александр Иосифович, Гуляева Мария Ивановна, Кармачев Валерий Николаевич, Карунин Михаил Никифорович, Кучеров Александр Яковлевич, Макаренко Нелли Ивановна, Михайлов Валентин Николаевич, Павлов Владимир Сергеевич, Тихонов Василий Константинович, Удалова Людмила Николаевна, Хлестунова Рита Ульяновна, Цирульников Николай Ефимович, Яковлев Виталий Леонидович.

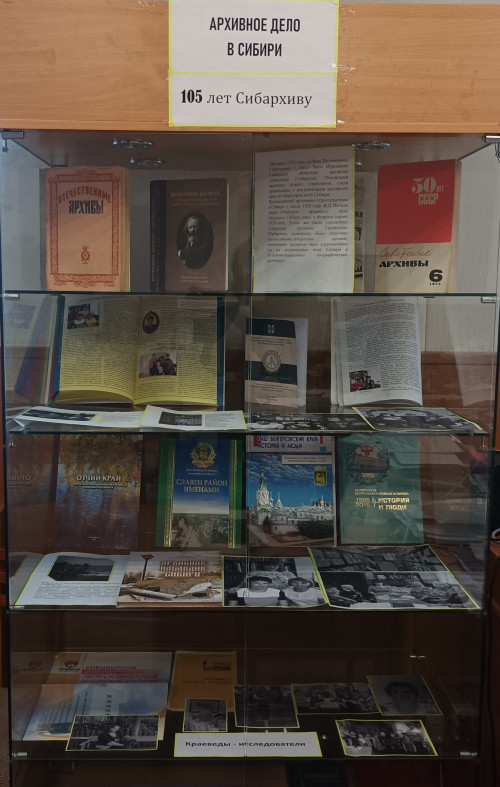

День архивов

10 марта специалисты отдела архивной службы администрации района провели игру «Поле чудес», в которой приняли участие почетный житель Венгеровского района Ботвинко Е.С., председатель районной ветеранской организации Лаврентьева Е.И., краеведы и наставники Тимофеева Н.В., Вишнякова Г.А., ветеран труда Лукьянова Л.Н. первый раунд был посвящен истории архивного дела, второй – Году наставника и педагога, третий раунд и супер игра – 90-летию Венгеровского района и 270-летию села Венгерово.

Все участники мероприятия получили призы и хорошее настроение, в заключение приняли участие в чаепитии с пирогами.

В предверии Международного женского дня 8 марта, в рамках празднования 90 - летия Венгеровского района и 270-летия с.Венгерово отделом архивной службы администрации Венгеровского района организована выставка « Есть женщины в русских селеньях».

Какую сторону жизни не возьми, в ней присутствуют женщины. Они и труженицы и чудесные хозяйки, ласковые жены и добрые мамы, рукодельницы и общественные деятели.

В экспозиции представлены фотографии и информационные материалы о женщинах, жительницах Венгеровского района разных лет.

Выставка состоит из нескольких разделов: «Женщины – труженицы», «Женщины –общественницы, краеведы, волонтеры»; «Женщины – матери».

В разделе «Женщины – труженицы» представлены материалы о Герое Социалистического труда Яшковой Н.Ф., депутатах Верховного Совета СССР и РСФСР Питайкиной А.З., Каминской Т.И., заслуженном учителе РСФСР Чурышевой А.Е., передовых доярках Венгеровского района Тарасовой Т.А, Тищенко Н.Г и др.достойных представительницах разных профессий.

В разделе «Женщины –общественницы, краеведы, волонтеры» представлены фотографии организаторов школьных музеев, краеведов, наставников молодежи - Шалгуновой Г.П., Вишняковой Г.А., Мухомедьяровой В.З., Тимофеевой Н.В.; руководителей, депутатов. Представлены фотоснимки членов женсовета, Совета ветеранов, собирающих гуманитарную помощь для бойцов СВО.

Раздел «Женщины – матери» ознакомит посетителей с историями жизни мнододетных матерей Венгеровского района.

Более подробно озакомиться с экспозицией можно в отделе архивной служы Новосибирской области по адресу : с.венгерово, ул.Ленина,68.

5 октября в России отмечается День учителя

Системе образования в СССР, называемой системой народного образования, в 2022 году исполняется 105 лет. С момента зарождения в 1917 году ее основной задачей было обучение и воспитание подрастающего поколения в соответствии с коммунистической идеологией, подготовка достойного участника рабочего коллектива.

До революции, в царской России насчитывалось 123,7 тыс. школ, где обучалось 9656 тыс. человек учащихся. На содержание одного ребенка в школе государство тратило 63 копейки. Свыше 96% школ были начальными, а детям рабочих и крестьян разрешалось получать лишь начальное образование.

В царской России было 275 детских садов и площадок, которые обслуживали всего 7 тыс. детей.

В высших учебных заведениях обучалось 127 тыс. студентов.

Грамотность среди старожилов - сибиряков Северо-Западной Барабы (Спасский участок, Каинского округа), составлявших 74 % населения, составляла 4,5 процента, в т.ч. мужчин – 8,1 %, женщин – 1%.

Непосредственно перед революцией, в 1916 году, в Каинском уезде было только 260 школ, а чтобы охватить всех детей школьного возраста на тот момент, нужно было иметь, по крайней мере - 1074.

В списке населенных мест за 1911 год читаем:

- Спасское двухклассное училище Министерства просвещения с пятилетним сроком обучения. После окончания этого училища, крестьянский сын мог поступить в Каинскую школу мастеров маслоделия;

- шесть сельских училищ МВД (земских) с трехгодичным сроком обучения: Вознгесенское, Новотартасское, Ключевское, Красноярское, Шипицинское и 2-Петропавловское;

- семь церковно-приходских трехклассных школ святейшего Синода: Меньшиковская, Воробъевская, Туруновская, Старо-Тартасская, Усть-Изесская, Урезская, 2-Сибирцевская

- двенадцать школ грамоты (с 1 годом обучения) в деревнях Кузнецово,Малинино, Меньниково, Ахтырка, Назарово, Старо-Бородихино, Козловка, Орлово, Бурсянино, Григорьевка, Александровка, Тихоновка.

Всего населенных пунктов было 73, а школ – 26.

До революции в районе не было ни одного дошкольного учреждения.

С приходом Советской власти, в стране стали больше уделять внимания образованию людей, осоенно рабочих и крестьян.

В 1937 году в районе уже имелась одна средняя школа с количеством учащихся 505 человек, 14 неполных школ, 82 начальных школы, 1 детсад. Число учащихся в школах района - 9367 человек.

Школы для взрослых открылись в с. Венгерово, с. Шипицино, совхозах №292 и №161. План по ликвидации неграмотности выполнен на 69,9%, обучались в школах неграмотных 2414 человек, малограмотных – 2466.

Если мы посмотрим данные за 1967 год, то увидим, какие грандиозные преобразования произошли в системе образования за 50 лет.

В районе работали 73 школы, в том числе 7 средних, 23 восьмилетних, 43 начальных. В них обучались7839 учащихся. Во всех населенных пунктах, где имелись приезжие ученики из других деревень, были открыты интернаты. Свыше 900 человек проживало в них.

В школах района работали учителями, воспитателями интернатов, групп продленого дня, пионервожатыми – 603 человека. Среди них - 88 учителей с высшим образованием, с незаконченным высшим - 80, со средне-специальным - 254, с общим средним – 148, с незаконченным средним – 33. 196 учителей учились заочно в пединститутах и педучилищах.

За время существования системы народного образования многие педагоги были награжены орденами и медалями, удостоены званий «Заслуженный учитель». Среди них Грачева Г.М., Чурышева А.Е., Добрякова И.А., Алексеева Е.А., Полехина В.С., Гусева Т.А. и многие другие.

Новосибирской области в 2022 году исполняется 85 лет. Ровно через год, в 2023 году Венгеровский район отметит юбилейную дату – 90 лет, с.Венгерово – 270 лет.

Как развивался район и с.Венгерово в год образования области, рассказывают нам архивые документы.

Из экономической справки Венгеровского района за 1937 год (Ф.1, Оп.1, Д.128):

Венгеровский район расположен в Северо-Западной части области, занимая северную часть Барабинской степи. Граничит на севере – с Кыштовским районом, на востоке – с Северным и Барабинским, на юге – с Чановским, и на западе с Усть-Таркским районом.

Территория района – 6056,3 кв. км., население – 48042 человека. На территории района действовало 26 сельсоветов, 113 населенных пунктов ( в отдельных документах указано 111).

В районном центре с.Венгерово – проживало 3333 человека. Здесь находились промышленные предприятия: маслозавод, с выпуском 4263 ц. масла; мельница с годовой переработкой зерна 4340 тонн; утильзавод, кирпичный завод, 2 кооперативных артели, промартель, артель инвалидов, 2 хлебопекарни. Также в Венгерово действовали: заготскот, мясокомбинат, сибторг, мелиоводстрой, маслолпром, сибпушнина, райпотребсоюз, райлесхоз, союззаготкож, МТС, 3 колхоза. Из культурно-бытовых учреждений – Дом соцкультуры с вместимостью 400 человек, средняя школа с количеством учащихся 489 человек и 16 преподавателей, одна начальная школа, вечерняя школа для взрослых на 100 человек учащихся, районная библиотека с количеством 6498 шт. книг и оборудованным читальным залом.

Численность учащихся в школах района в 1937 году составляла 9367 человек. Уровень неграмотности в 30-е годы снизился с 51,5% до 4-7 %.

В райцентре функционировала хорошо оборудованная больница с количеством 5 коек, с заразным отделением для взрослых и отдельного для детей, врачебная амбулатория и зубопротезный кабинет.

Важнейшими населенными пунктами в районе в 1937 году значились – с.Меньшиково, с численностью 1000 человек. В селе работали молочный завод, больница, неполная средняя школа с количеством 330 учащихся. На расстоянии 4 км. от села Меньшиково располагалась Меньшиковская МТС, которая обслуживала 23 колхоза, через село проходила трактовая дорога.

Село Вознесенка, расположена на расстоянии 25 км. на юго- западе на реке Омь, с количеством населения 1190 человек, в селе имелся молочный завод, два механизированных колхозных завода, один из них кирпичный и один черепичный. Одна неполная средняя школа с количеством учащихся 327 человек, ФАП, и ветучасток. Через село проходил Московский тракт.

Село Урез, расположено на реке Урез, с населением 2053 человека. Функционировала неполная средняя школа с количеством учащихся 264 человека, маслозавод с выпуском продукции 845 центнеров. В 4 км. от села действовала Урезская МТС, обслуживающая 13 колхозов района.

В райцентре в 1937 году рабатали телеграфный пункт и один радиоузел, телефонный пункт. Число действующих номеров по телефонной сети – 180. Количество телефонизированных сельсоветов – 22, колхозов – 25, совхозов -3, МТС – 4, при райцентре имелось 100 телефонных номеров.

Число трансляционных точек – 500. Именно в 1937 году началась телефонизация сел района. Большую помощь в этом оказывали колхозы.

Срок доставки почтовой корреспонденции от ст.Чаны до райцентра 2 часа ( на автобусе) и на лошадях 5 часов. В самый отдаленный сельсовет от райцентра почтовая корреспонденция доставляется за 9-10 часов в зимний период и в летний период 10-11 часов.

Венгеровский кирпичный завод, количество рабочих на котором было 18 человек, производил 700 тыс. штук кирпича в год. Помимо этого, в колхозах района действовали также 2 механизированных и 23 не механизированных кирпичных завода.

Деревообделочная мастерская, на которой работали 39 человек, выпускала сани, ходки, кадки и другие предметы домашнего обихода.

Вальцовая мельница в составе 10 человек рабочих выпускала в год 4340 тонн зерна.

На 4 маслозаводах союзного значения ( Венгеровский, Вознесенский, Меньшиковский, Урезский) работали 175 человек. Их производственная мощность составляла до 26 тыс.центнеров масла. Эти заводы имели оборонное значение.

Первые маслозаводы возникли в Спасском в 1897 году. Их было два. Первый – Датско-Сибирского экспортного общества, второй – местного купца К. Т. Сапрыкина. В 1899 году появились маслозаводы в Старом Тартасе и Туруновке. В 1902 году на территории района работало уже 59 маслозаводов, из них 56 частных.

Сельское хозяйство района имело животноводческое направление, было представлено 105 колхозами и 3 молмясосовхозами (№292, 352, №161), 3 МТС (Спасской, Меньшиковской, Урезской). Поголовье КРС колхозов составляло – 46113 голов, совхозов – 6896 голов. Два ветеринарных участка осуществляли необходимые мероприятия в районе.

Совхоз №292, на базе которого позже был организован совхоз «Рямовский», а в настоящее время ЗАО «Рямовское», был образован в 1932 году и отметил 90-летний юбилей в текущем году.

Общая посевная площадь по району в 1937 году составляла – 64380 га. Уже в это время развивалось сортовое семеноводство. Возделывались новые сорта зерновых культур. Подъем целины составил 4440 га.

Торговля в районе была представлена 104 торговыми точками, в с.Венгерово работал колхозный базар.

Вышеперечисленные сведения не отражают полную картину развития нашего района 85 лет назад. Но даже из этой информации можно сделать вывод, что наши предки умели хорошо работать, в тяжелых условиях, стремились к лучшему, учились и развивались.

19 мая исполняется 100 лет со дня образования пионерской организации.

Первый пионерский отряд в нашей области появился в июне 1923 года. Он был создан при Вокзальном районе РКСМ и получил имя В.И.Ленина. Начальником отряда был утвержден Юрий Бек.

К 1 декабря 1923 года в Новониколаевской губернии насчитывалось уже более 800 пионеров, а в Сибири – 31 тысяча человек.

История пионерского движения в Венгеровском районе неразделима с именем Ботвинко Елены Соломоновны. Тридцать лет педагогической деятельности Елена Соломоновна посвятила пионерской организации Венгеровской школы, являясь старшей пионервожатой.

Деятельность пионерской организации была направлена на развитие творческих способностей учащихся, организацию их досуга, развитие самоуправления, совершенствование лидерских качеств, пропаганду здорового образа жизни. Трудолюбие, честность, стремление помогать старшим и младшим – вот лучшие качества пионеров, которые прививались детям в пионерских организациях.

В истории пионерского движения Венгеровского района, как и в целом по стране очень много ярких страниц. Пионерия обьединяла, сплачивала всех воедино.

В 1959 году в Ключевской школе придумали следующее: было решено, что каждый пионер зимой заготовит штакетник. Ребята сами делали заготовки: пилили, строгали. Штакетник был предназначен для огораживания школьной площадки.

Много полезного делали ребята в районном Доме пионеров. Они выращивали овощи, вышивали, выпиливали, собирали радиоприемники.

Шипицынские пионеры заготавливали дрова для школы, занимались посадкой лесозащитной полосы.

Пионеры Игнатьевской школы (их всего 10 человек) собирали металлолом, во время весенних каникул веяли колхозный хлеб, помогали ухаживать за скотом на ферме. Меньшиковские пионеры взялись выращивать кроликов.

Всего в 1959 году в пионерской организации нашего района насчитывалось более 2 тысяч человек.

В 1968 году лучшему пионерскому отряду Тартасской средней школы «Орленок» дружина дала почетное поручение: шефство над памятником погибшим героям в центре с.Заречье. Ребята ухаживали за тоненькими, молодыми яблоньками.

В 1969 году в Венгеровском районе насчитывалось уже более 3000 пионеров. Пионеры Венгеровской средней школы активно участвовали в создании Ленинской комнаты. Каждая пионерская организация собирала материалы по краеведению.

В год 50-летия Пионерской организации, в 1972 году дружине Шипицинской средней школы было присвоено имя героя Гражданской войны Маркела Ивановича Рухтина. В родном селе Шипицино после Великой Октябрьской революции он стал первым секретарем комсомольской организации. В период колчаковщины он был разведчиком и связным партизанского отряда. Решив бороться за присвоение звания Героя дружине, ребята заметно подтянулись в учебе и дисциплине.

В честь 60-летия со дня рождения пионерской организации, в 1982 году пионеры района собрали более 43 тонн металлолома для строительства Новосибирского метрополитена. Венгеровская и Тартасская школы сдали по 3,5- 4 тонны. Всего в этой операции приняли участие пионерские дружины из 23 школ района.

Туристические походы, игра «Зарница» - были любимыми занятиями пионеров. Все они проходили под девизом «Гореть самим, зажечь других!», «Будь готов – всегда готов!».

Основной идеей пионерии являлось воспитание патриота своей Родины. И хочется верить, что самые лучшие традиции и начинания пионерского движения будут востребованы и реализованы в работе с подрастающим поколением сегодня.

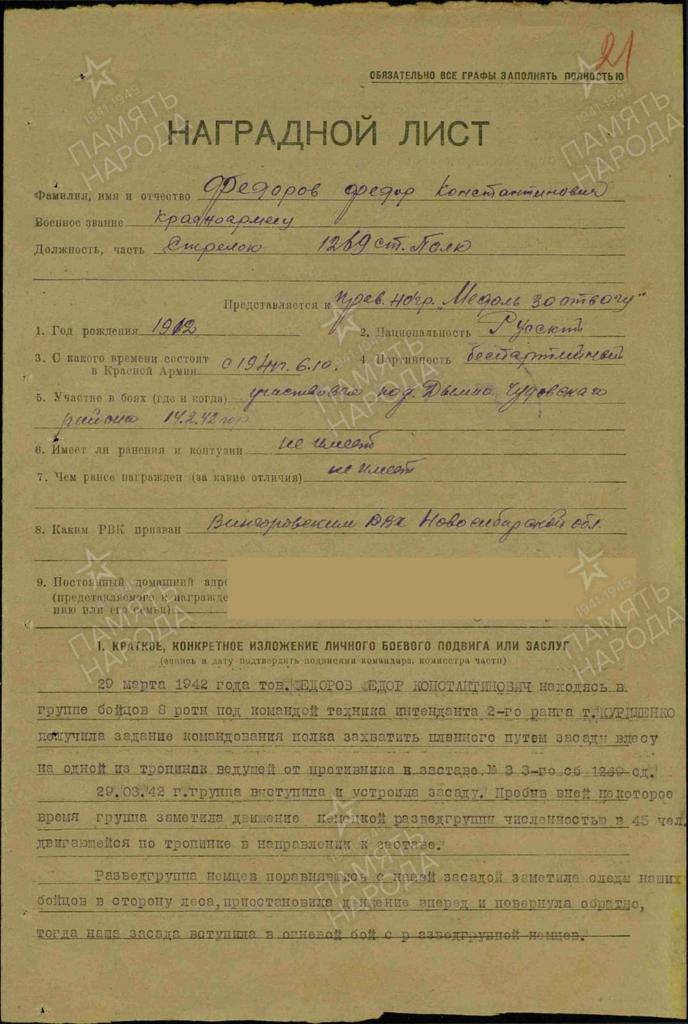

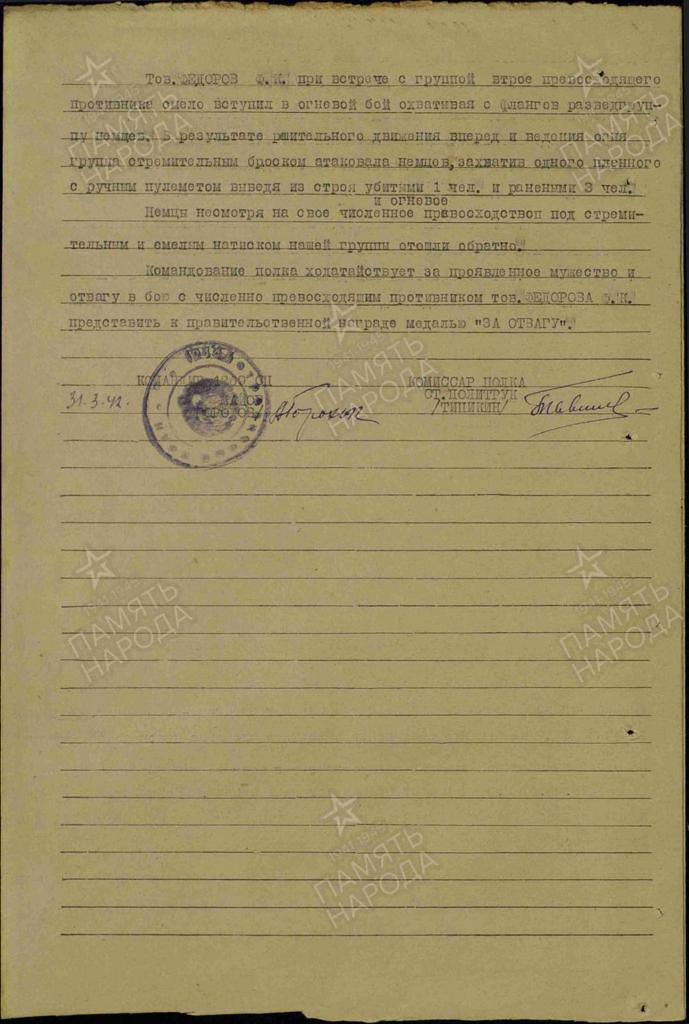

Торжественная церемония

передачи медали «За отвагу» Федорова Федора Константиновича

6 мая в актовом зале администрации Венгеровского района в торжественной обстановке состоялась передача родственникам медали «За отвагу» Федорова Федора Константиновича, венгеровца, погибшего в бою 29 марта 1943 года. Имя нашего земляка высечено на Мемориале в п. Новая Малукса Кировского района Ленинградской области.

В предверии празднования Дня Победы вологодским поисковикам удалось найти награду на местах боевых сражений. Церемонию передачи медали возглавила Елена Агамян, редактор службы информации «Вестей», именно она привезла находку с места раскопок.

Просьбы откликнуться родственников Героя была размещены в социальных сетях, прозвучала из уст Губернатора Новосибирской области Травникова А.А. Первой откликнулась внучка двоюродного брата Федора Константиновича Федорова Лознюха Людмила Анатольевна. На церемонии передачи медали присутствовали 7 внучатых племянников Федорова Ф.К.

Утром 6 мая, в день церемонии, выяснилось, что жива родная внучка Савченко Вера Геннадьевна, проживающая в г.Барабинске. К сожалению, она не смогла приехать, но очень обрадовалась и отправила видеообращенние участникам мероприятия со словами благодарности в адрес поисковиков и поздравлением с Днем Победы.

Родственники решили, что медаль должна храниться в районном краеведческом музее, ведь она больше чем семейная реликвия, она олицетворяет народную память.

Главой Венгеровского района Черных С.Н. было передано Е.Агамян благодарственное письмо поисковому отдяду, нашедшему медаль «За отвагу».

Герой нашего района!

Вологодские поисковики нашли на местах боев в Ленинградской области медаль «За отвагу». По номеру они определили, что медалью был награжден уроженец Венгеровского района Новосибирской области Федоров Федор Константинович. Об этом рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов. Он сам сейчас находится на месте работы поисковиков и попросил помочь оперативно найти родственников погибшего новосибирца.

И если родные, наследники героя прочитали это сообщение - отзовитесь. Очень хочется передать вам драгоценную находку до 9 мая!

Вечная память герою!

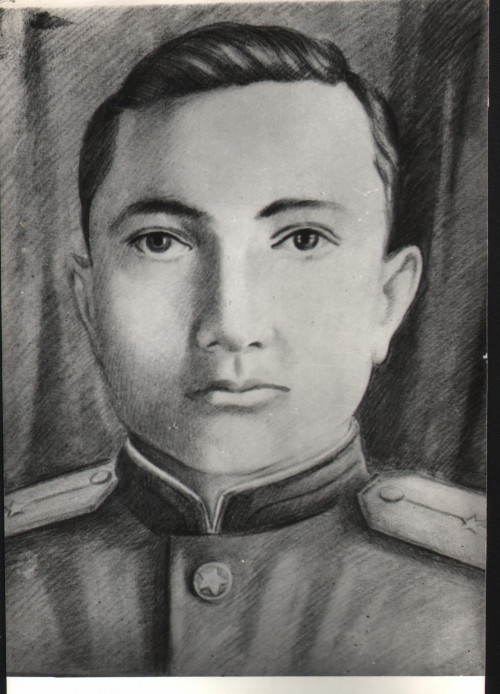

Портянко Андрей Антонович, Герой Советского Союза

Портянко Андрей Антонович родился 23 февраля 1906 года в Белоруссии, в д. Дубровка Крупского района Минской области в семье крестьянина. Участвовал в 1939 году в составе Красной Армии в освобождении Западной Белоруссии и в 1940 году – в войне с белофиннами. В Сибирь приехал в 1940 году с группой переселенцев и сразу вступил в колхоз «Трудовик» д. Коренново Павловского сельсовета. На новом месте он прожил менее года и при первой мобилизации был призван Венгеровский райвоенкоматом в армию. В далекой сибирской деревне осталась жена Александра Ивановна с детьми.

В период Смоленского оборонительного сражения (август 1941 года) Андрей раненый, попал в плен. Из Смоленска пленников пригнали под Минск. Лагерь представлял собой обыкновенный загон для скота, огороженный колючей проволокой. В большом котле под открытым небом варили картошку, свеклу, конину. Спали в коровнике на перетертой соломе, обогревая друг друга своими телами. За всю свою нелегкую жизнь Андрей Антонович не перенес столько страданий, унижений и оскорблений, сколько за две недели плена. Он никак не мог понять, почему гитлеровцы так зверски обращаются с советскими людьми. Откуда у них эта бесчеловечность, презрение и жестокость. Чем больше он думал обо всем этом, тем сильнее в его сердце разрасталась ненависть и зрело решение, во что бы то ни стало вырваться из плена. Счастливый случай помог ему бежать из плена. Местность, где находился лагерь, бала хорошо знакома Андрею, ведь здесь он родился и вырос. Он добрался до села Дубровка, где жили три родные сестры. Они связали его с одним из партизанских отрядов первой Белорусской партизанской бригады.

Около трех лет сражался Андрей Антонович в рядах народных мстителей. Был пулеметчиком, разведчиком, минером. Летом 1944 года гитлеровцы бросили против них крупные силы авиации. На небольшой клочок земли, окруженный со всех сторон непроходимыми болотами, фашисты обрушили тысячи бомб. Потом, с низких высот стали обстреливать из пушек и пулеметов. Много тогда полегло партизан. Андрей лежал в холодной болотине с перебитыми ногами и от собственного бессилия плакал. Тогда он дал себе клятву – пока бьется сердце и руки держат оружие, беспощадно мстить и мстить фашистским мерзавцам. Через несколько дней его вынесли из болот и отправили в госпиталь в г. Смоленск, защищая который в 1941 году Андрей был ранен и попал в плен. После лечения, Андрей Антонович в августе 1944 года снова вернулся в строй, получив назначение пулеметчиком в 113 стрелковый полк 32-й стрелковой Верхнеднепровской Краснознаменной ордена Суворова дивизии, входившей в состав 4-й ударной армии, которая вела бои юго-восточнее Риги.

Бывалый воин сразу показал себя. Уже в сентябрьских боях он был награжден медалью «За отвагу» за стойкость и умелые действия при отражении танковой атаки противника. Через полмесяца получил вторую такую медаль, за успешное форсирование реки Минии под Клайпедой. После этого ему было присвоено звание «младший сержант» и он был назначен командиром расчета станкового пулемета.

Вскоре войска 1-го Прибалтийского фронта вышли к заливу Курише Гаф. Крупная группировка немецко-фашистских войск имела единственную сухопутную дорогу, проходившую по узкой косе Курише Неринг.

113-й стрелковый полк получил задачу перерезать противнику последнюю сухопутную коммуникацию. В ночь на 29 января 1945 года полк форсировал по льду залив южнее Клайпеды. После нескольких попыток одному из батальонов удалось штурмом овладеть небольшим плацдармом на косе. К исходу дня советские воины отбили пять атак. Младший сержант Портянко, находясь с пулеметом на втором этаже каменного дома, контролировал всю дорогу. Вот как подвиг А.А. Портянко описан в наградном листе: «Во время отражения шестой контратаки, когда одно из подразделений оказалось в критическом положении, младший сержант Портянко А.А. выдвинулся с пулеметом на открытую позицию на фланге и в упор открыл огонь по фашистам. В этом бою он уничтожил около 100 солдат и офицеров противника и сражался до тех пор, пока его не сразила вражеская пуля».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1945 года за подвиги, совершенные при освобождении Литвы Андрею Антоновичу Портянко было присвоено звание Героя Советского Союза.

По узкой косе Курише Неринг среди стройных янтарных сосен пролегает асфальтированное шоссе, связывающее Клайпеду с Калининградом. Неподалеку от остановки, перед одиноким каменным двухэтажным домом, стоящем на высоком берегу, в день 20-летия Победы был заложен памятный камень с надписью: «Здесь будет поставлен памятник Героям 113-го стрелкового полка». На камне фамилии погибших воинов, в том числе и фамилия отважного сибиряка – Андрея Антоновича Портянко.

Он похоронен близ города Клайпеды. Имя героя увековечено на обелисках, установленных у места захоронения и в столице Литвы Вильнюсе.

Постановлением главы территориальной администрации Венгеровского района от 11.08.2000 №118 Павловской основной общеобразовательной школе присвоено имя Героя Советского Союза А.А. Портянко, его имя носит одна из улиц райцентра.

100 – летний юбилей Лобкова К.К.

Лобкову Кузьме Константиновичу, участнику Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 5 декабря 1921 года исполняется 100 лет.

Про этого уважаемого человека можно сказать так – где родился, там и пригодился. А родился Кузьма Константинович в с.Ключевая Венгеровского района. Здесь же окончил 5 классов. И всю свою жизнь провел в родном районе.

15 октября 1940 года был призван на действительную военную службу в 730 авиабазу, служил телефонистом 636 –го батальона авиаобслуживания.

Военную присягу принял 22 января 1940 года при 730 авиабазе.

Воинское звание – ефрейтор, военно-учетная специальность – специалист линейно-строительных эксплуатационных частей связи.

С 1942 годы по январь 1946 года - старший надсмотрщик постоянных линий связи.

С 9 августа по 3 сентября 1945 года – участвовал в войне с Японией .

После возвращения с фронта работал электромонтером, мастером Венгеровского узла связи, трудился в совхозе «Тартасский»

В настоящее время живет в с.Заречье Венгеровского района.

Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу над Германией», медалью «За победу над Японией». Ранений не имел но был контужен.

25 ноября 2021 года - районной газете исполняется 90 лет

100 лет со дня рождения Городецкого Г.Б.

100 лет со дня рождения Городецкого Г.Б.

27 апреля 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения Городецкого Г.Б., Почетного гражданина Венгеровского района.

Родился Григорий Борисович 27 апреля 1921 году в г.Нежине Черниговской области на Украине. В 1937 году с отличием окончил школу и поступил на учебу в Сталинский медицинский институт г. Донецка. Его молодые годы были очень трудны.

В 1941 году был арестован и осужден на 8 лет заключения по ст.58 УК (антисоветская агитация). В 1949 году отправлен в ссылку в Венгеровский район Новосибирской области. После смерти Сталина, в 1954 году освобожден от ссылки, а в 1958 году – реабилитирован. Однако не вернулся назад на Украину, Сибирь стала его Родиной.

Трудовая деятельность на новом месте жительства началась в с.2-Сибирцево в должности заведующего фельдшерско-акушерским пунктом. В 1954 году Г.Б. Городецкий, выступив инициатором, начал строительство 2-Сибирцевской больницы. В определенный срок участковая больница под руководством Городецкого Г.Б. была построена, оснащена оборудованием и укомплектована кадрами. До 1966 года Городецкий возглавлял участковую больницу.

С 1966 по 1986 годы, в течение двадцати лет Григорий Борисович работал главным врачом Венгеровской центральной районной больницы. Все эти годы особое внимание было уделено созданию и укреплению лечебной базы. Вырос больничный городок. Больницы, амбулатории, ФАПы на территории района были оснащены медицинским табельным оборудованием, инструментарием. Ни на секунду не упуская кадровый вопрос, Городецкий Г.Б. подготовил достойную замену. Выросла целая династия врачей Городецких.

В 1986 году он передает руководство центральной районной больницы сыну – опытнейшему хирургу Городецкому Борису Григорьевичу. До 2002 года он трудился в сфере здравоохранения, занимал должность врача-методиста организационно-методического кабинета и ушел на отдых на 81-м году жизни.

Имя Григория Борисовича Городецкого известно всей медицинской общественности области. Уважительное отношение к больным, добросовестность и порядочность – эти черты характера прививались им медицинскому персоналу Венгеровского района на протяжении всех лет работы.

За всю продолжительную трудовую деятельность Григорий Борисович неоднократно избирался депутатом районного Совета, награждался правительственными наградами. Он награжден Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», нагрудным знаком «Отличник здравоохранения». Ему присвоено звание «Ветеран труда РФ».

В 2008 году Городецкому Григорию Борисовичу присвоено звание «Почетный гражданин Венгеровского района».

Умер Григорий Борисович 17 декабря 2011 года.

На здании поликлиники ГБУЗ НСО Венгеровской центральной районной больницы в 2019 году установлена мемориальная доска в память о Городецком Григории Борисовиче.

1 декабря стартовала декада инвалидов. О том, как трудились люди с ограниченными возможности в Венгеровском районе более полувека назад рассказывает статья «Артели инвалидов в Венгеровском районе»

Уважаемые граждане!

В целях профилактики и недопущения распространения заболевания короновирусной инфекции (COVID-19) обслуживание посетителей осуществляется с применением защитных масок и перчаток ( вход без масок запрещен).

Посетителям, желающим поработать с архивными документами, в целях недопущения скопления людей, необходимо заранее согласовать дату и время ( тел.21-367).

В рамках празднования 75-летия Победы в ВОВ реализуется проект «Образы войны». Проект призван донести до широкой аудитории свидетельства подвига наших солдат, отстоявших свободу и независимость Родины.

Учитывая большое значение данного проекта для сохранения исторической памяти о событиях 1941-1945 гг. и о значительном вкладе жителей регионов в Победу, предусмотрена уникальная техническая возможность самостоятельно загружать фотографии героев своей семьи из личных архивов. https://образывойны.рф/

90 ЛЕТ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ КОЛХОЗА «МИРОВОЙ ОКТЯБРЬ»

1 октября – День пожилого человека

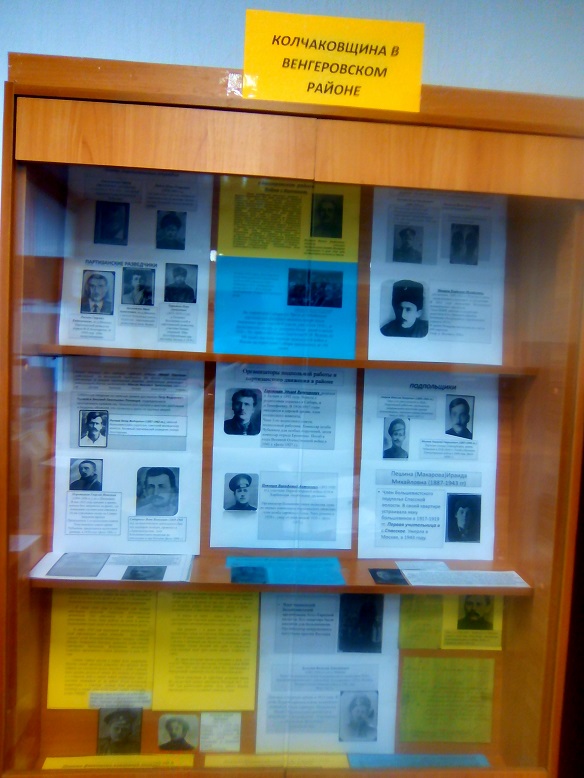

«Колчаковщина в Венгеровском районе»

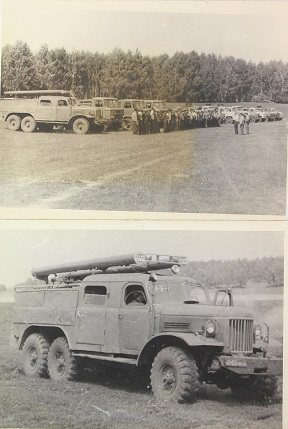

30 апреля 2019 года - День Пожарной охраны

История зарождения организации Венгеровский лесхоз

К 90-летию со дня рождения Питайкиной А.З.

Подготовлена выставка к 30-летию со дня вывода советских войск из Афганистана

27 января 2019 года исполняется 75 лет со дня снятия блокады Ленинграда

100-летие ленинского комсомола

Управление государственной архивной службы Новосибирской области осуществляет предоставление государственной услуги «Организация информационного обеспечения юридических и физических лиц на основе документов Архивного фонда Новосибирской области и других архивных документов». В рамках предоставления данной государственной услуги Вы можете, минуя этап самостоятельного поиска и определения компетентного архива или организации,направить запрос об истребовании архивных справок, выписок, копий из документов, включенных в состав Архивного фонда Новосибирской области, и других архивных документов, либо получить развернутую справку об этапах и способах поиска документов (сведений).

Указанную государственную услугу Вы можете получить не только отправив запрос по почте: 630007, г. Новосибирск, ул. Свердлова, 16; электронной почте: ugas@nso.ru, посредством интернет-сайта: archives.nso.ru (раздел «Обращения граждан» / рубрика «Электронное обращение»), но и путем обращения в филиал государственного автономного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» указывается наименование района или города: адрес филиала.

Получить консультации по оказанию государственных и муниципальных услуг, а также ознакомиться с графиками выездов мобильных офисов ГАУ НСО «МФЦ» Вы можете по телефону 052.

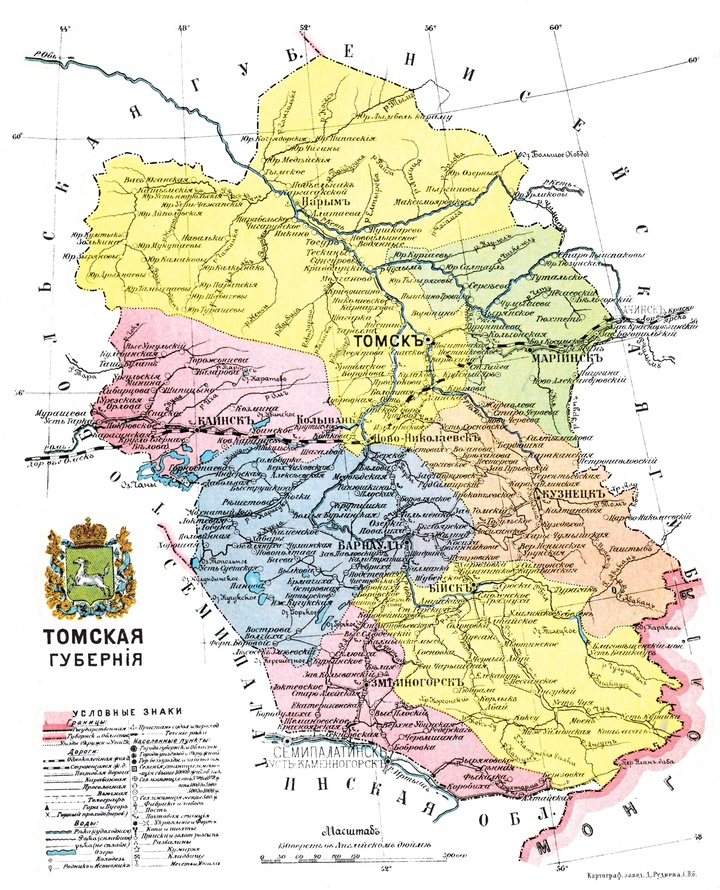

«Архивная служба НСО. Изучение родословной» – ГИС-приложение в помощь исследователям родословной

Управлением государственной архивной службы Новосибирской области разработано ГИС-приложение «Архивная служба НСО. Изучение родословной» для помощи исследователям в составлении родословного древа.

ГИС-приложение размещено в государственной информационной системе «Региональная геоинформационная система Новосибирской области» (РГИС НСО), созданной департаментом информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области.

РГИС НСО создана как единое информационное и технологическое пространство для взаимодействия исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, территориальных ведомств и подведомственных им учреждений и представляет инструменты обмена, анализа пространственных данных региона, а также публикацию их на общедоступных ресурсах. Система создана в целях решения задач, поставленных Долгосрочной целевой программой «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012-2016 годах».

В РГИС НСО существует несколько подсистем, в частности – портал ГИС-приложений: http://maps.nso.ru, который предназначен для формирования различных тематических карт из пространственных и внешних данных. На данном портале представлено ГИС-приложение «Архивная служба НСО. Изучение родословной».

100 лет революции

80 лет Новосибирской области

Церкви Венгеровского района

Колхозы Венгеровского района

«Уважаемые граждане, в настоящее время Пенсионным фондом РФ проводится проверка сведений, содержащихся в справках о заработной плате, представляемых для установления или перерасчета пенсии.

Если справка, выданная архивом, поступает в Управление Пенсионного фонда от самого гражданина, в данный архив в обязательном порядке направляется запрос о подтверждении факта выдачи справки.

Чтобы ускорить процесс подготовки справок о заработной плате предлагаем Вам обращаться непосредственно в Управление Пенсионного фонда РФ в Венгеровском районе»

Оборонная промышленность в годы Великой Отечественной войны

Из истории земледелия Сибири

Ярмарки в районе, как это было

История проведения ярмарок на селе корнями уходит в далекое прошлое, Дни ярмарок ждали спассцы (венгеровцы), ведь эти мероприятия были выгодны всем: продавцам и покупателям.

Ярмарка девятой пятницы проходила в селе Вознесенском Каинского округа. Промышленность, торговля и производительная деятельность Вознесенских жителей не завидны: хлебопашество, скотоводство, извозничество, и частью рыбопромышленность не в больших размерах – вот и все. Но село оживало в исходе мая и первых числах июня месяца. Здесь в это время начиналась ярмарка. По дороге от Каинска до Омска тянулись обозы, ехали повозки, катились крестьянские телеги – все спешили в Вознесенское. Сюда съезжались торговцы не только из сибирских городов и селений, но даже из некоторых российских губерний. Все 13 кабаков села наполнялись людьми и без умолку звучали в них заунывные и плясовые русские песни.

В 1863 году товаров на ярмарку привезено на сумму 194852 рубля, продано на сумму 49562 рубля.

Привозные товары размещались частью на лавках гостиного двора, который отдавался в наем сельским обществом, частично по улицам села, в обустроенных палатках, некоторые просто среди улицы, на возах.

Сюда привозили: изделия железные, медные, деревянные, шелковые и бумажные товары, сукна, полотно, чай, сахар, ленты, готовое платье, меха – беличьи, горностаевые, лисьи, волчьи, кожи и кожевенные изделия, галантерейные вещи, хлеб, рыбу сухую и соленую, сало, масло коровье, веревки, табак, дичь, холст, ружья, дубленые шубы и полушубки и разные мелочи русского приготовления. Мена товаров на ярмарке доставляла выгоды обеим сторонам: купцам и местным жителям. (Томские губернские ведомости, №14 от 16 апреля 1865 г.).

В с.Спасском проходили тоже несколько ярмарок – Крещенская, Михайло-Архангельская, Спасская. Но местные воротилы (купеческая интеллигенция) этим не удовлетворились и ходатайствовали о позволении устроить ярмарку в Троицу. Разрешение было получено в 1885 году. Первые два года ярмарка процветала, и инициаторы от удовольствия потирали руки, считая барыши, они подсмеивались над соседями – жителями села Вознесенское, которые с горечью смотрели, как «Девятая» пустует и упрекали спассцев, что последние отняли у нищего кошель. Но спассцы недолго пожинали лавры.

Река Тартас в 1898-1899 гг. разлилась накануне Троициного дня, так, что на ярмарку в с.Спасское невожможно было попасть, село Вознесенское стояло в выгодных условиях, сюда и приехали торгующие. В 1893 году разливов не было, но ярмарка Троицкая прошла вяло. Лошадей было приведено немного, цены стояли высокие – от 20 до 50 рублей, заводских лошадей не было. Масла было мало. Кустарные изделия находили плохой сбыт. («Сибирский вестник» №70 от 20.01.1893)

Из числа четырех ярмарок в году, своими оборотами отличалась Михайловская, бывающая 8 ноября. За три дня до ярмарки село преобразовывалось, местные жители приоделись. Для спассцев, чей заработок – извоз, ярмарочное время – время заработка. Михайловская ярмарка 1893 года в свете последних лет, была одной из лучших. Цены, как для продавцов, так и для покупателей были безобидные. Скоромное масло шло по 5 р. 30 коп. за пуд, сало: топленое – 4 р., сырец – 2 р., мясо скотское – 60-80 копеек, баранье – 50-75 копеек, свиное – 1р.20 коп., гуси – 35-40 копеек, куропатки – 10-18 копеек, перо 13-15 р за пуд. Это главные продукты Михайловской ярмарки. («Сибирский вестник» №136 от 23.11.1893).

Традиция проведения регулярных ярмарок вновь возродилась в Венгеровском районе. Население ждет этих мероприятий и с удовольствием принимает в них участие.

Материал подготовила Плетенкина Н.Н., начальник отдела архивной службы

25 декабря 2016 года отделом архивной службы администрации Венгеровского района в Венгеровском муниципальном Центре культуры была организована выставка «Взгляд сквозь время», посвященная 85-летнему юбилею районной газеты «Венгеровская газета». Жителям района она более известна, как «Ленинец», т.к. до 2012 года газета называлась именно так.

Информационный материал был разбит на несколько разделов:

- рождение «Ленинца»;

- «Ленинец в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.;

- письма воинов в «Ленинец»;

- мир социализма: годы созидания;

- сотрудники газеты в фотообъективе;

- «Веселый репортер» - ежедневная газета сотрудников «Ленинца»;

- кто редактировал газету.

На выставке также были представлены экземпляры газет за 1934, 1938 годы. Посетители могли полистать подшивки газет военных лет, 50-х, 60-х, 70-х годов и сравнить их с современными выпусками районного летописца.

Начальник отдела архивной службы Н.Н.Плетенкина

Фотоотчет:

/sites/vengerovo.nso.ru/wodby_files/files/page_321/foto_1.jpg

/sites/vengerovo.nso.ru/wodby_files/files/page_321/2_0.jpg

/sites/vengerovo.nso.ru/wodby_files/files/page_321/3_0.jpg

22 августа – День Российского флага

Коллективизация в Венгеровском районе

История становления Советской власти в Венгеровском районе. Война с Колчаком

По архивным документам

д.Тимофеевке 120 лет

Горовацан Антон Викторович

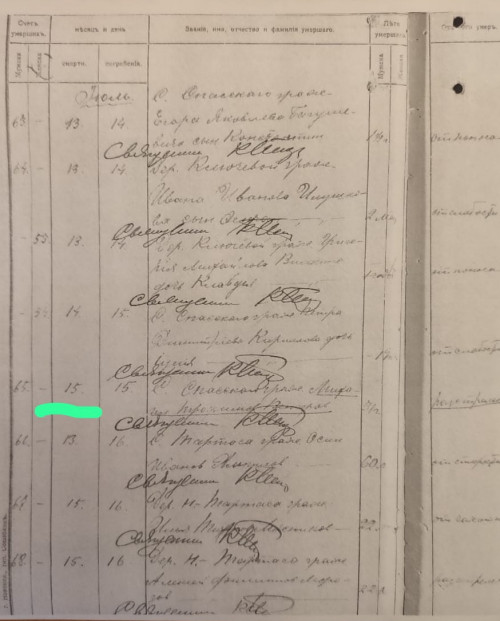

1896 год – год основания д.Тимофеевка.

Латгальцы, выходцы из Прибалтики, считаются основателями этой деревни.

Изначально, в Списке населенных мест Томской губернии, значился поселок Тимофеевский Шипицинской волости, в 120 верстах от уездного города Каинска, число дворов на 1904 год составляло – 76.

В 1911 году в пос. Тимофеевском числилось уже 89 дворов, в которых проживали 535 человек, в поселке действовали религиозно-католический костел, маслодельный завод, торговая лавка.

Тимофеевский религиозно-католический костел в с. Тимофеевка был официально учрежден 18 августа 1929 года. На его территории имелся молитвенный дом, колокольня, в ней 2 колокола, 27 икон, всего в описи имущества на момент регистрации значатся 83 наименования разных предметов. Церковный Совет состоял из 6 человек:

Савицкий Франц Викентьевич, председатель,

Силиник Савелий Антонович,

Придан Франц Викентьевич,

Рудишов Адам Николаевич,

Алексеев Людвик Осипович,

Янковский Альберт Исидор.

Кроме церковного Совета в принятии важных решений были задействованы учредители, в количестве из 20 человек.

Задачей Тимофеевского р-католического прихода Спасского района являлась объединение граждан католиков в деревне Тимофеевка. С этой целью устраивались молитвенные собрания, осуществлялось управление имуществом, полученным по договору от местных органов Советской власти, заключались сделки правового характера, связанные с управлением культовым имуществом и др.

В 1933 году, 28 марта на основании схода граждан, на котором присутствовали 174 человека, состоящих в католической общине, было принято решение о закрытии костёла.

Именно с этим населенным пунктом связано имя партизана Гражданской войны Горовацан Антона Викторовича, погибшего в 1919 году. Этот человек был большевиком - подпольщиком в период колчаковщины, начальником объединенного штаба партизанских отрядов. На штаб были возложены обязанности по формированию и материальному обеспечению партизанских отрядов. Во время боев 10 августа 1919 года его повесили на березе при выезде из села Шипицино в сторону села Урез.

Лишь после разгрома колчаковцев он был похоронен на родине – в д.Тимофеевка.

К 1926 году население д.Тимофеевка увеличилось до 560 человек, количество дворов – 108. В это время в д. Тимофеевка имелся сельский Совет, школа и маслозавод. Преобладающее население – латыши, латгальцы.

На 1 января 1929 года в Тимофеевку Советскую власть представляла женщина - секретарь Тимофеевского сельсовета Валейня Виктория Августовна.

17 февраля 1931 года в д.Тимофеевка был организован колхоз «3 Интернационал». В 1938 году две телятницы из этого колхоза: Климонтина Германовна Цалман и Виргиния Викентьевна Чударь из колхоза были утверждены главвыставкомом на участие во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке. Они имели 100% сохранения и высокий среднесуточный привес у телят. В 1950 году после объединения колхозов «3 Интернационал» и колхоза «Страна Советов (д.Любомировка), в д.Тимофеевка организован колхоз им.Хрущева в д.Тимофеевка.

По данным переписи населения на 01.01.1930 в д.Тимофеевка проживало 138 трудоспособных мужчин, 127 женщин , 56 подростков, всего едоков – 612.

В хозяйствах было 203 лошади, , в т.ч. 105 кобыл, 9 быков, 382 коровы, 51 нетель, 62 головы молодняка; 518 овец, 77 свиноматок, 280 голов подсвинков и поросят, 413 кур, 96 гусей, 10 уток, 40 кроликов. В деревне имелись: 2 сохи, 59 плугов, 54 деревянных бороны, 17 ручных сеялок, 9 косилок, 4 привода, 3 простых молотилки, 1 сложная молотилка, 3 веялки.

В 30-е годы была образована Тимофеевская МТС, с центром в с.Шипицино, она обслуживала близлежащие колхозы.

Прибалтийские крестьяне, труженики основались в далекой сибирской деревушке, обзавелись семьями. В настоящее время Тимофеевка – малочисленная деревня. Но, до сих пор, старожилы хранят свою историю, свои обычаи.

Информацию подготовила Плетенкина Н.Н., начальник отдела архивной службы

Переселенцы военных лет

В 2016 году исполняется 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны. И именно 75 лет исполняется со дня массового приема переселенцев в совхозы и колхозы района.

Депортации социальных групп и целых народов были постоянной практикой большевистского режима. Особенно эти процессы усилились с начала 1930-х гг. С началом Великой Отечественной войны началось переселение и депортация немцев с Украины и Крыма. 28 августа 1941 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ “О выселении немцев из районов Поволжья”. В нем говорилось, что “по достоверным данным, полученным военными властями, среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, должны произвести взрывы в районах, заселенных немцами Поволжья... Во избежание таких нежелательных явлений и для предупреждения серьезных кровопролитий Президиум Верховного Совета СССР признал необходимым переселить все немецкое население, проживающее в районах Поволжья, в другие районы...”. Согласно этому указу в сентябре - октябре 1941 г. было депортировано более 446 тысяч немцев. Из них большая часть оказалась в Сибири. В Новосибирскую область переселено 63 тысячи немцев, около 2 тысяч – в Венгеровский район.

Немцам приходилось не легче, если не труднее всех: многие из них даже не знали русского языка.

4 мая 1941 года исполнительным комитетом и бюро РК ВКП (б) принято постановление «О хозяйственном устройстве переселенцев и подготовка к приёму в 1941 году».

В данном документе говорилось о неудовлетворительном исполнении постановления облисполкома. Вопросу хозяйственного устройства переселенцев недостаточно уделялось внимания. Из прибывших 308 хозяйств переселенцев в Венгеровский район в 1940 году, выбыло в другие районы 179 хозяйств. Сельские исполкомы, первичные парторганизации не приняли мер в практической помощи переселенцам, закрепления их в колхозах, не разбили вредных настроений отсталой части колхозников, настроенных против переселенцев. Было отмечено, что подготовка к приёму переселенцев на 1941 год поставлена под угрозу. Райкомом принято решение обязать председателей колхозов, сельских исполкомов создать все необходимые условия для переселенцев в хозяйственном устройстве и закреплении их на местах. И всё равно местное население плохо относилось к немцам. На них нередко смотрели как на врагов, за ними надолго сохранились обидные клички «западники».

Вагонные списки переселенцев из АССР НП за 1941 год, хранят многочисленные имена и фамилии немцев, в основном это целые семьи, в них указаны станции погрузки переселенцев. В отдельных вагонах перевозились до сотни человек. В вагоне №15 перевозилось 19 семей – 88 человек, в вагоне №4 – 19 семей, 86 человек. Численность переселенцев отдельных вагонов достигала более 90 человек. Знакомясь со списками эвакуированных немцев, можно проследить районы их проживания до эвакуации, специальности и место работы до переселения, возраст. Немцы были расселены практически по всем колхозам и совхозам района. Помимо немцев, в 1941 году в район прибыли украинцы, евреи, эстонцы. Они были эвакуированы из Харьковской, Житомирской, Одесской, Курской областей, Приморского края.

Особенностью 40-х годов были репрессии по национальному признаку. Народами – предателями были объявлены чеченцы, турки – месхетинцы, крымские татары, калмыки. Для них предусматривалось наказание - насильственное переселение.

27 декабря 1943 г. Политбюро ЦК ВКП(б) утвердило Указ Президиума Верховного Совета СССР “О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР”. На следующий день правительство приняло решение о выселении всех калмыков в Сибирь. Согласно документам, депортация являлась наказанием калмыков за сопротивление органам советской власти, борьбу против Красной Армии, массовое сотрудничество с вермахтом. В выселении видели средство урегулирования конфликта между калмыками и русскими. По состоянию на 2 января 1944 г. из республики было депортировано 93 139 калмыков в сибирский регион.

В Венгеровский район калмыки начали переселяться раньше. Уже в 1941 году переселили около 200 семей калмыков. По Усть-Изесскому сельсовету было размещено 68 человек, из них 27 мужчин, 38 женщин, 29 детей до 14 лет. Вовлечено в члены сельхозартелей (Заветы Ильича, Б-Труда, Ленинградец, Б-Победа) 65 человек. Для них было отремонтировано 7 домов, вновь построено 16 землянок. Обеспечено приусадебными участками – 22 хозяйства, выделено 3,5 га. огородов. 22 хозяйства получили семенную ссуду, 22 - продовольственную ссуду.

По Туруновскому сельсовету – прибыло 38 семей спецпереселенцев – 119 человек, вовлечено в члены с/х артели – 34 человека, отремонтировано 11 домов, 30 хозяйств обеспечены приусадебными участками, 37 – получили семенную ссуду, 37- продовольственную ссуду и т.д.

На 1 июля 1944 года в Венгеровском районе числилось 318 семей спецпереселенцев-калмыков, в них проживали 949 человек, из них 85 мужчин, 160 женщин, 704 ребенка до 14 лет. Больше всего их разместилось в следующих сельсоветах: Вознесенском, Туруновском, Меньшиковском, Венгеровском. Из числа прибывших, вовлечены в сельхозартели – 259 человек, в рыболовецкие артели – 10 человек, работающих в совхозах – 37, в учреждениях и организациях – 11 человек.

В многочисленных инструкциях говорилось, что условия труда и оплаты депортированных и местных жителей должны быть одинаковы. В реальной жизни все было по-другому. Спецпереселенцы вынуждены были работать на износ. Зарплату они получали много меньшую, чем местные жители и платили больше налогов.

В 1942 и 1943 гг. в Сибири был сильный неурожай. Поскольку депортированные снабжались хлебом в последнюю очередь, их положение еще более ухудшилось. Ведь в отличие от местных жителей по прежнему большинство спецпереселенцев не имело своего хозяйства и огородов. Почти полное отсутствие бань приводило к зараженности вшами. Выжить могли только самые крепкие и сильные.

Постепенное улучшение жилищно-бытовых условий основной массы депортированных началось только после 1949 г.

В 1957 г. целая группа депортированных народов вновь получила свою автономию. Возможно, что одной из причин стало массовое бегство калмыков и кавказских народов из мест депортации на родину. В январе 1957 года была восстановлена Калмыцкая автономная область.

29 августа 1964 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ “О внесении изменений в Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья”. Учитывая, что немецкое население укоренилось по новому месту жительства, а районы его прежнего места жительства заселены, советам министров союзных республик предлагалось и впредь оказывать помощь и содействие немецкому населению в хозяйственном и культурном строительстве с учетом его национальных особенностей и интересов. Немцам по-прежнему нельзя было возвращаться в места, где они проживали до депортации.

Материал подготовила Плетенкина Н.Н, начальник отдела архивной службы администрации Венгеровского района

Единый боевой лагерь

Великая Отечественная – время массового самопожертвования. Чтобы приблизить победу, люди отдавали для фронта все, что имели. По инициативе трудящихся области был создан Фонд обороны. Осенью 1941 г. движение за его создание приняло форму коллективного сбора ценностей и средств на постройку танковых колонн, эскадрилий и кораблей. К концу 1943 г. в области насчитывалось 60 тыс. вкладчиков в Фонд обороны. В подлинно народное движение вылился сбор теплых вещей и подарков для фронтовиков. Венгеровцы принимали активное участие в этом движении. Ведь каждая семья отправила на фронт брата, отца, сына.

По данным на 20 февраля 1942 от рабочих, колхозников и служащих Венгеровского района в фонд Красной Армии поступило 1073 кг. шерсти, 921 овчина, 67 полушубков, 410 пар валенок, 125 пар теплого белья, 68 шапок – ушанок, 60 ватных курток и много других вещей. Всего трудящиеся внесли 2250 штук теплых вещей. В честь 24-ой годовщины Красной Армии трудящиеся района отправили в действующую армию праздничные посылки и подарки: 250 кг. масла, 482 кг. пельменей, 49 кг. сала, 360 кг. мяса и много других продуктов питания.

9 тыс. пельменей, 500 литров молока, 10 килограммов сливочного масла, 5 кг. табаку, 24 кисета, 10 носовых платков отправили в подарок бойцам Красной Армии колхозники Шипицынского сельсовета в 1942 году.

Труженики сельхозартели «Труд и знание» для фронтовиков внесли 4 центнера молока, 15 кг. табаку, 2 барана, 2 гуся, 2 курицы, 1 кг. ягод, 10 кисетов. Селихова П.Г., Ломакина А.С. внесли по барану каждая. Тракторист Т.В. Калгеев внес 30 литров молока. По 15 литров молока внесли Дегтярева и Я.Я.Анников.

Колхозники сами жили впроголодь, но для Красной армии отправляли все самое лучшее.

Фронту оказывали помощь и стар и млад. Свой вклад в победу внесли и пионеры района, всеми силами старавшиеся помочь своим отцам и матерям. Конечно, даже в эти тяжелые годы, от пионеров ждали успехов в учебе, но нужды фронта требовали помощи юных венгеровцев.

Из Приказа начальника районного штаба пионеров от 23 марта 1943 г.

«В целях оказания помощи колхозам и совхозам по изысканию семян, приказываю:

1.Всех учащихся с 1 по 10 классы включительно, организовать в боевые отряды по сбору колосьев и зерна на токах.

2.С появлением проталин на полосах, направить боевые отряды для сбора колосьев.

3.Собранные колосья и зерно строго по весу сдать лично председателю колхоза.

4. Пятую часть собранного и намолоченного зерна из колосьев, выдавать учащимся, их собравшим.

5. Поставить задачу каждому пионеру, школьнику до начала весеннего сева собрать и внести в колхоз не менее 5 кг. верхушек клубней картофеля…

Районный штаб пионеров призывает всех пионеров и школьников включиться в предмайское соцсоревнование и принять самое активное участие в сборе колосьев.

Начальник районного штаба И.Силенок

Школьники д.Старо-Шуховово во время каникул с руководителем Раисой Адалиной собрали около 600 кг. колосьев. Вытеребили весь колхозный лен с площади 1,5 гектара (1942 г.).

Красноярские школьники с первых дней уборки под руководством учительницы Ксении Тищенко активно помогали убирать богатый военный урожай без потерь. 680 килограммов собранного хлеба лучше всего говорят об их работе. Хлеб этот собран на полосе в виде колосков, в траве, где невозможно косить, но растет пшеница (1942 г.).

9-10 октября 1943 г был организован воскресник помощи колхозам. В колхозы «Коминтерн», «Уралец», «17 партсъезд» вышли 118 учащихся Венгеровской средней школы. Они заскирдовали 17 га. овса, убрали в копны рожь с площади 5 га., собрали 26 кг. колосьев, молотили лен, скирдовали и молотили просо.

Подростки работали на износ, не уступая своим старшим товарищам:

- Харитонов Аркадий (12 лет), бороноволок колхоза «Советская Сибирь» на паре быков в день заборонил 3 гектара, при норме 1,5 га. (1943 г.)

- Земляницын Дмитрий, 14-летний пахарь колхоза «Труд и знание» на лошадях вырабатывал ежегодно по 1,1га.

- Мошкарев Владимир, 11-летний пахарь колхоза «Труд и знание» вспахивал по 1 гектару.

- 14-летние бороноволоки этого же колхоза Широких Татьяна, Юревич Зинаида, Дегтярева Пелагея заборанивали на быках по 2,5 га. ежедневно.

По фронтовому работали на полях и фермах женщины. Пахота и сев, уборка урожая, уход за скотом, заготовка кормов легли на их плечи.

На уборке хлебов в колхозе «Светлый путь» Старо-Тартасского сельсовета комбайнерка Валентина Козловская в первый день фронтовой декады, 10 августа 1942 г. выехала на своем «Коммунаре» убирать рожь. В этот же день тов. Козловская убрала 17,76 га. вместо нормы 8 га. , выполнив дневное задание на 222 процента.

Знатные вязальщицы из колхоза «Животновод» Шипицынского сельсовета, Прасковья Вылцан, Анна Абросимова, Пелагея Сухова, став на фронтовую вахту 30 августа 1942 года связали вместе 12200 снопов, выполнив дневное задание на 800 процентов каждая. Машинист сенокосилки Алексей Малков, за которым работало звено знатных вязальщиц, выкосил в этот день 7 гектаров.

С небывалым патриотическим подъемом работали колхозники и колхозницы на полях и фермах, тем самым выполняя свой долг перед Родиной, перед солдатами, сражающимися на фронтах. Труженики тыла и солдаты организовали единый боевой лагерь по уничтожению врага.

Плетенкина Н.Н, начальник отдела архивной службы администрации Венгеровского района